假期,凯哥去北京研学,看过行程表,兴奋的说,他要去北京爬长城了。

我白了他一眼说,“凯哥,你光屁股时就爬过长城了。”然后,给他科普了2岁那年穿纸尿裤爬镇北台的经历和榆林长城的历史知识。

其实,不只我家凯哥,很多人,说起长城都会想到北京的八达岭长城,而不会想到,榆林境内的长城古迹。

须知,榆林境内现存有战国秦长城、隋长城和明长城,分别分布于榆林市的府谷、神木、榆阳、横山、靖边、定边六县市区,总长度1503519.6米,其中战国秦长城357615.9米,隋长城18394米,明长城1127509.7米。单体建筑1734座,关堡124座,营堡41座。

明长城在榆林境内最为瑰丽多姿,明代在修筑长城时,“依山形、随地势,或铲削、或垒筑、或挑堑”,有的夯土为墙,有的外砌砖石,用料多就近取材,因地制宜。

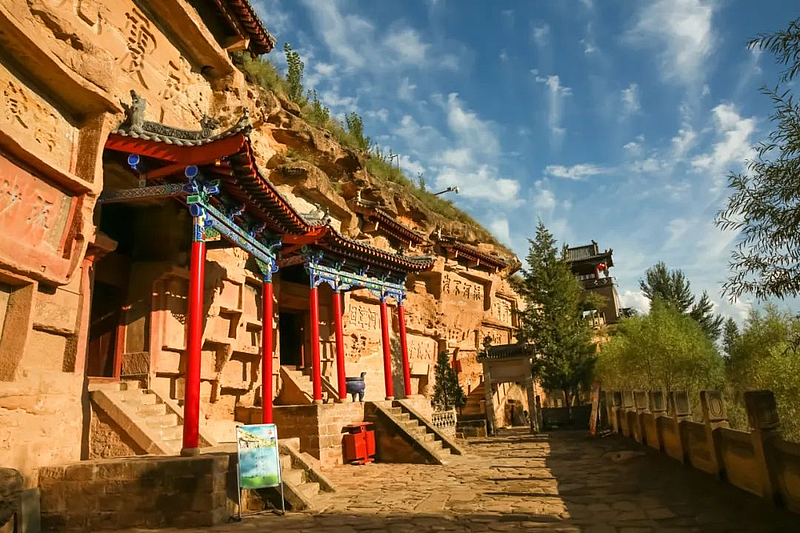

榆林镇北台是明长城线上兼具军事瞭望、指挥作战等功能的烽火台,是万里长城上最雄伟的军事要塞和观察所,被誉为“万里长城第一台”。

有兴趣的读者可以点击以下链接,涨涨榆林长城的知识。

叶玉起|榆林长城百题谈

榆林曾是明朝“九边重镇”之一,如今,境内依然绵延着800多公里的明长城。

明长城最大的要塞之一、有“万里长城第一台”之称的镇北台就在这里。

榆林明长城的修建与完善,既是当年延绥镇行政中心北移的需要,更有赖于延绥巡抚余子俊对“三边”的督管。

500多年前,余子俊将延绥镇的镇治由绥德迁到榆林,修筑长城、移民实边、开市通商、发展教育,使得“榆林镇”数百年间迅速发展,才有今日的榆林城。

镇北台属于万里长城防御体系之一的观察所,是明长城中部的要塞之一,是边关“蒙汉一家,和平互市”的见证,也是当年蒙、汉两族办理交涉的地方,是古长城现存的最大的烽火台,堪称“万里长城第一台”,与山海关、嘉峪关并称为中国万里长城的“三大奇观”。

镇北台是榆林镇长城上最高的观察和瞭望哨所,总高度30多米,每层平台的四周都有垛口、瞭望孔、射孔等。

整座城台以红山山体为基座,外砌砖石,内夯黄土;方正整齐,气势雄伟。台体总共有四层,登上镇北台最高层,塞上美景尽收眼底,有“万里长城第一台”之称。

镇北台是坚固的军事防御体系,也是民族交流的见证。镇北台北侧的款贡城,就是一处茶马互市的贸易场所。

遥想当年,中原人携带着盐、茶、丝绸、烟酒等商品从南门进来,蒙古人赶着牛羊马匹,携带着皮毛从北面的“通衢门”“抚柔门”风尘仆仆而来,人头攒动,牛鸣马嘶,十分热闹。

清代诗人杨蕴的《镇北台春望》描述了这一盛况:

关门直向大荒开,日日牛羊作市来。

万里春风残雪后,游人指点赫连台。

榆林当地的红石峡水利工程也和余子俊息息相关。相传1472年,余子俊准备修筑榆林长城时,红山北边有很大的湖泊,内有水寨并住着一伙水贼。

余子俊凿山修渠将水贼消灭的同时,开渠引流让湖里的水广泽生灵,因此两边凿修的水渠名叫广泽渠,凿开的山涧叫红石峡。

许多诗人、将士曾在红石峡抒发自己的戍边豪情,在两侧崖壁题刻草书、隶书、篆书等。因此,红石峡有“塞上碑林”的美誉,也是陕西最大的摩崖石刻群。

红石峡的山崖石壁上原有大小摩崖石刻160多幅,内容既有题诗,也有记功,还有记游、抒怀等。文字也不只有汉字,还有蒙文。

数百年来,镇北台与它所依托的主体工程——万里长城,一起承担着延绥镇八百多公里的边防重任,肩负着化止干戈的使命,为民族团结和友好往来提供了交流平台。

今天,镇北台虽已失去了原来的功能,但其底蕴深厚的历史内涵,苍凉凝重的壮观雄姿,仍然展示着无穷的魅力,令人震撼,催人遐思。