今年是中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年。在战火纷飞的岁月中,无数中华儿女奋勇抗争,谱写了可歌可泣的英雄壮歌。历史从未走远,今天,我们将跟随镜头拜访96岁抗战老兵郝士斌,聆听那段永不褪色的烽火记忆。

郝士斌与妻子

一大早,得知我们前来拜访,抗战老兵郝士斌的女儿提前准备好了父亲的军装,军装上的勋章和纪念章见证着老人的戎马生涯。

96岁的郝士斌正端坐在沙发上,腰背挺直,精神矍铄,这位曾亲历抗日战争、解放战争、抗美援朝战争、珍宝岛自卫反击战的老兵思维敏捷,虽然说话已有些不清晰,但提及当年战斗的经历,依然记忆犹新。

“当年解放军几次攻打榆林的战争我都参加了,直到1949年榆林和平解放后我们就去了宁夏,后来又从宁夏出发步行了二十多天到达咸阳,几乎一直都在转战的路途中。”对于转战的经历,郝士斌仍然记得很清楚。

郝士斌讲述战斗经历

郝士斌出生于动荡的年代,1945年,年仅14岁的他在绥德加入八路军,从此踏上了充满硝烟与热血的战斗征程。抗日战争胜利后马上投入到解放战争中,跟随部队转战绥德、清涧、榆林、神木、太原、银川等地,并于1949年光荣地加入了中国共产党。随着抗美援朝战争的爆发,郝士斌随坦克三师六团跨过鸭绿江奔赴朝鲜战场。

“部队开拔直接就到了东北四平市,在车上感觉越走越冷,当时心里就想会去到什么地方,能这么冷。到了四平市下了火车后,身体实在冷得不行,准备让炊事员老张给大伙儿烧点热水喝,才发现老张不见了,我们在哪都找不到老张,怀疑他是不是走错方向了,最后在火车站的桥头发现老张蹲在地上,我去拉他,才发现他已经被冻死了。”郝士斌喃喃回忆道,眼里泛起泪光。

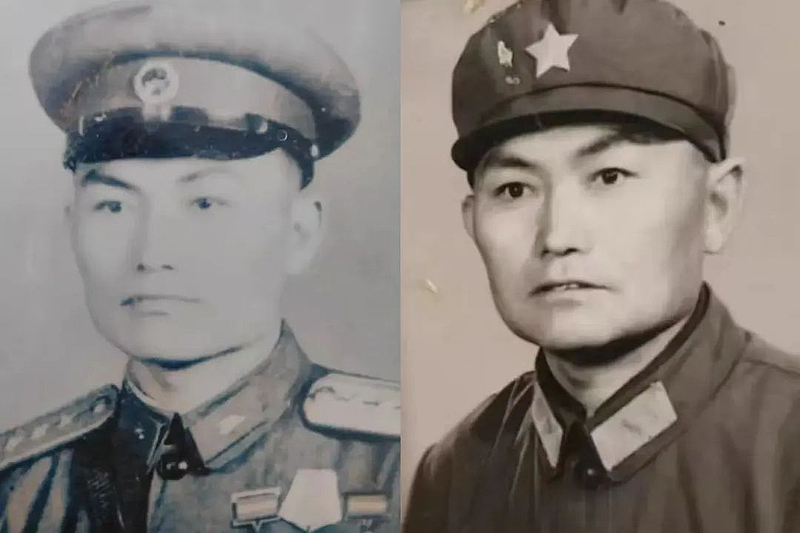

郝士斌珍藏的老照片

记忆的片段在郝士斌的讲述中铺陈开来,那个战火纷飞的年代“穿越时空”跃然眼前。朝鲜山路崎岖,白天轰炸频繁,郝士斌和战友们只能夜间运输,保障着前线物资的供应。

“我是运输兵,负责从丹东把武器装备运到前线。那个时候敌人有飞机,飞机飞得很低,在马路上空抬头一看就能看到敌军的驾驶员,他们白天晚上不停地轰炸,我们拉木料、拉草、拉炮弹,只能白天装好等晚上出发,晚上开车夜路又看不清,就在袖子上绑块白毛巾缓慢前行,就这样也会时不时被轰炸机扫射。”郝士斌说。

郝士斌为记者讲述每一枚军功章背后的故事

1952年,郝士斌回到祖国,被选送到北京坦克学校系统学习,毕业后又辗转洛阳、大连、沈阳等地。1964 年,郝士斌调任黑龙江虎头边防站政治指导员。虎头是二战终结地,也是反法西斯教育基地。在这里,他多次与苏联军官就边界事宜进行会晤和谈判,期间还参加了珍宝岛自卫反击战,为保卫祖国领土和百姓安全贡献力量。1976年,郝士斌转业回到家乡榆林工作,直至离休。

几经搬迁,郝士斌的旧物仅剩一个跟随了他多年的棕色旧皮箱。锁头早就坏了,皮革也磨得发亮,但它至今仍是郝士斌放置自己物品的“宝贝”。

跟随了郝士斌70年的旧皮箱

“当了32年兵,这个皮箱是1955年我在北京坦克学校毕业后买的,当时一个月的津贴只有15块钱,但我花了36块钱买了这个皮箱,跟随我退伍、转业,一直到现在,我现在看着都觉得皮箱还保护得挺好。”郝士斌一边用手抚摸着皮箱,一边说道。

当历史隐入烟火,英雄归于平凡,记忆永不褪色。当我们凝视像郝士斌一样的战争亲历者,看到的不仅是个体的传奇,更是一个民族挺立的脊梁。他们用鲜血和生命点亮的那束光,至今仍照耀着我们前行的道路。

致敬老兵,致敬永不熄灭的精神火炬!

记者:杜欣 王宏进 李敏尧报道